Nangololo: una missione tra i Makonde.

Dulcis in fundo!

TUTTE LE IMMAGINI DI QUESTO ARTICOLO SONO FOTO RARISSIME E SI RIFERSCONO

AL TEMPO DELLA GUERRA DI INDIPENDENZA (1965-1975)

QUANDO LA MISSIONE FU OCCUPATA DALL’ESERCITO COLONIALE PORTOGHESE

Dulcis in fundo… perché Nangololo è l’ultima missione dove i Cappuccini hanno vissuto il loro impegno missionario e perché, come scrive san Paolo: «Ultimo fra tutti, Cristo apparve anche a me come a un aborto» (1Cor 15,8). Proprio così mi sento di caratterizzare la presenza dei Cappuccini in questa missione della diocesi di Pemba, nella regione di Cabo Delgado, a nord del Mozambico, al confine con la Tanzania, perché durò solo sei anni, dal 29 febbraio 1992 al 1 dicembre 1998... come un aborto!

Ma fu una presenza molto intensa, gioiosa, straordinaria, inaspettata, gradita proprio come dicono gli anziani genitori che, inaspettatamente fuori tempo e fuori di ogni speranza, ricevono l’ultimo figlio! I Cappuccini l’accolsero sentendosi eredi di una missione ricca di storia.

La missione di Nangololo, infatti, ha una storia gloriosa, gigantesca, una storia segnata da un gesto di fede fin dall’inizio della sua esistenza in mezzo a un popolo cocciuto, caparbio, con tutti i carismi del montanaro testardo, cosciente dei suoi valori, geloso della sua identità, orgoglioso della sua cultura custodita gelosamente contro tutti e contro tutto, anche a costo di ‘rimanere indietro’ rispetto ai parametri della cosiddetta civilizzazione. È il popolo makonde!

La missione di Nangololo, forse perché ha saputo intrecciare la sua esistenza e modo di essere con la gente makonde, ne ha assunto gli stessi caratteri, quelli di essere unica nel suo genere: coraggiosa, cocciuta, capace di ricostruire se stessa dopo ogni vicissitudine storica che l’ha ridotta apparentemente in macerie! E in macerie è stata ridotta ancora una volta il 30 ottobre 2020 per mano di sedicenti ribelli mussulmani!

La sua fondazione sull’altopiano makonde viene da molto lontano. Tutto cominciò quando il 2 maggio 1922 due eroici missionari monfortani francesi, A. Baslé e Aisle Le Breton, partirono con due biciclette dalla loro missione in Malawi e, accompagnati da un gruppo di portatori, percorsero circa 1000 km. Quando una delle due biciclette si guastò, continuarono il viaggio alternandosi nell’uso dell’altra: uno a piedi e l’altro pedalando. Infine anche la seconda bicicletta li abbandonò.

Continuarono il viaggio a piedi, finché anche la suola delle scarpe li lasciò a piedi nudi. Erano arrivati in una località chiamata Namuno. Qui, senza scarpe e stremati dalla fatica, dissero: «Questo è il segno che nostro Signore vuole che si costruisca qui una missione!». Nacque così la prima missione della regione di Cabo Delgado, la missione di Santa Maria di Namuno.

Due anni dopo, lo stesso Aisle Le Breton insieme ad un altro confratello, José Jeannée, partì da questa missione per dirigersi verso l’altopiano makonde per fondarvene un’altra.

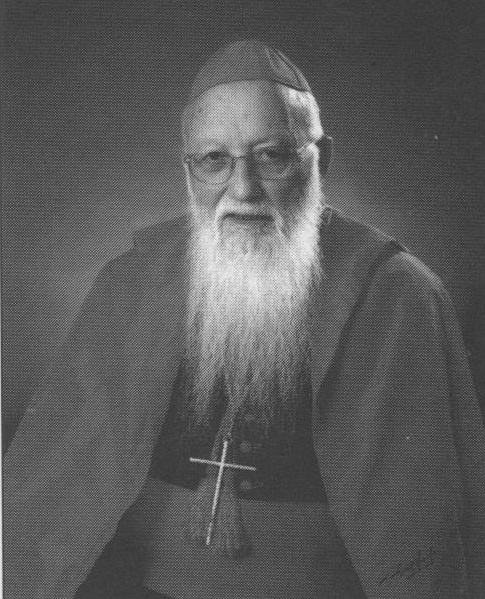

Il vescovo di Porto Amélia (oggi Pemba), José dos Santos Garcia

Il vescovo di Porto Amélia (oggi Pemba), José dos Santos Garcia, in una relazione del 1972 scriveva: «Da Namuno l’impulso evangelizzatore si spinse verso l’altopiano makonde. E fu là, nella località di Nangololo, che i due coraggiosi missionari costruirono la loro “palhota” il 24 novembre 1924. Era la prima pietra della storica missione del Sacro Cuore di Gesù di Nangololo».

I makonde sono un popolo completamente differente dai popoli vicini. Gelosi della loro cultura, si erano resi impermeabili a qualsiasi influsso esterno culturale o religioso.

Ciò spiega anche il fatto che, nei primi quindici anni di presenza dei missionari, solo un centinaio di persone si convertirono alla fede cristiana. Non si può non segnalare la melanconica nota del cronista della missione sul primo Natale a Nangololo: «25 dicembre 1924. Natale, la festa gioiosa del mondo cristiano! Il ricordo va ai nostri vecchi paesi natali, le messe di notte, i canti e le musiche! Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus! Qui invece niente di cristiano.

Bisogna imparare la lingua dei makonde, altrimenti non ci è possibile annunziare loro la buona novella di un Dio fatto uomo per noi. Il lavoro va come d’abitudine dopo la messa del mattino».

Dopo qualche anno, arrivò la prima fraternità delle suore della Consolata. La squadra era al completo. Mentre costruivano le strutture della missione, gli eroici missionari monfortani si impegnarono nell’evangelizzazione.

Impararono la lingua makonde e già nel 1931 pubblicarono i primi libri in shimakonde. Da Nangololo i missionari irradiarono la loro azione fondando altre sette missioni, perciò la missione di Nangololo divenne Madre della cristianità sull’altopiano dei makonde.

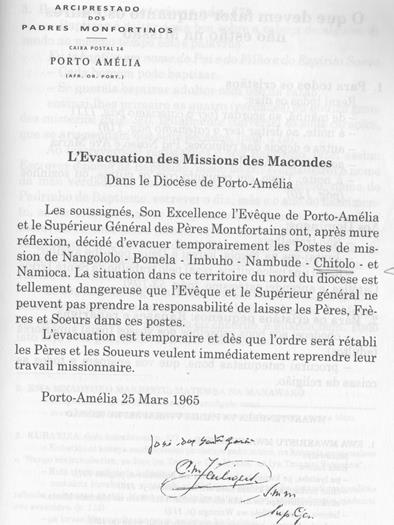

Questa eroica epopea fu interrotta dallo scoppio della guerra di indipendenza (25 settembre 1964). Il (19?) 25 marzo 1965 i missionari e le suore furono evacuati dalle autorità coloniali portoghesi perché proprio sull’altopiano makonde i fremiti di libertà cominciarono a manifestarsi in azioni di guerriglia contro l’esercito coloniale. Per quasi ventotto anni i cristiani di Nangololo non ebbero più contatto con i loro missionari.

Intanto nel 1990 il vescovo di Pemba, dom Januário Machaze Nhangumbe, aveva preso contatto con i Cappuccini della Zambézia per ottenere l’invio di alcuni frati nella sua diocesi e affidare loro proprio questa storica missione. I frati accettarono la proposta del vescovo e arrivarono a Pemba il 29 febbraio 1992.

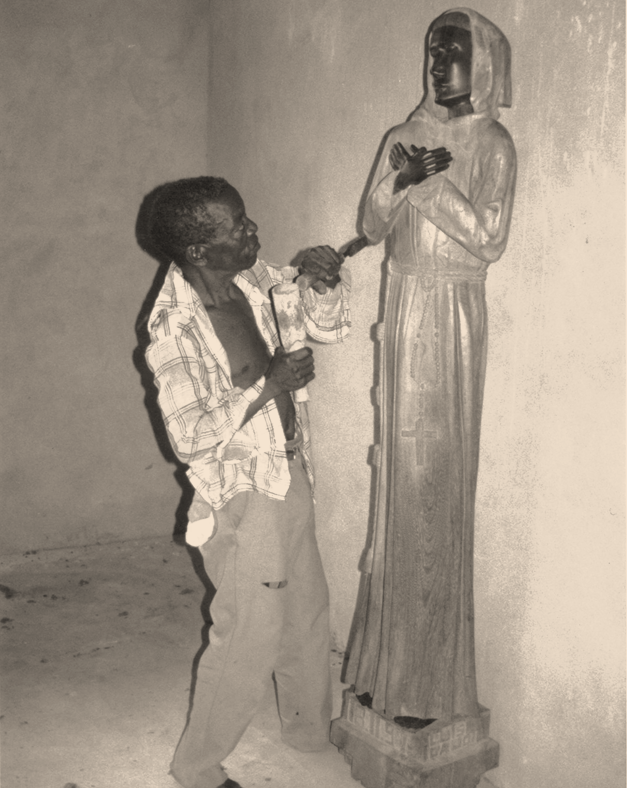

1962

Il 15 marzo il vescovo presentò alla parrocchia di Nangololo i nuovi missionari cappuccini: p. Francesco Monticchio da Campi Salentina, p. Piergiorgio Armellini da Trento e fra Giocondo Giuseppe Gaudioso da Mola di Bari. Ci accolsero la grande chiesa costruita negli anni 30, col suo maestoso Crocifisso scolpito da un artista makonde, e le Suore della Consolata che erano già tornate in quella che era stata la loro missione fin dal 1934.

Iniziava così l’avventura dei cappuccini con il popolo makonde. La grande chiesa era troppo piccola per contenere una folla immensa. Si celebrò l’Eucaristia sul piazzale antistante la chiesa. Salutai così l’assemblea: «Considerateci come vostri fratelli e vostri figli. Ci sentiamo vostri fratelli, perché siamo in Mozambico da molti anni, e vostri figli, perché non sappiamo parlare la vostra lingua, non conosciamo la vostra cultura e le vostre tradizioni, non conosciamo come voi vivete la vostra fiducia in Dio nostro Padre e in Gesù Cristo nostro Signore. Prendeteci per mano e conduceteci nel sacrario del meraviglioso mondo della vostra cultura e della vostra storia!».

Un popolo strano e meraviglioso, quello makonde. La domenica delle Palme celebrai nel cuore del villaggio di Mwambula, a un chilometro dalla sede della missione. Presenti almeno cinquemila persone! E fu il colmo della meraviglia! Proprio così! Quando all’inizio della messa la gente intonò il canto latino, Pueri hebraeorum (i bambini ebrei), mi sentii spinto nel passato remoto dei miei anni giovanili quando il parroco, prima della riforma liturgica, intonava questo canto gregoriano all’inizio della messa della Palme! E così per tutta la settimana santa i makonde continuarono a cantare i loro canti in latino! Erano passati ventisette anni da quando erano rimasti senza celebrazioni liturgiche, eppure ricordavano ancora i canti che i loro antenati avevano imparato dai missionari monfortani!

Popolo strano, abituato alla dura vita di montagna, fortemente attaccato ai propri valori e alla propria lingua. Un giorno volli fare una passeggiata lungo le machambas (campi coltivati). Incontrai una signora col bambino legato con una capulana sulla spalla, che sarchiava il suo granturco. Mi fermai e salutai in portoghese. Mi accorsi di un suo rapido scossone di testa, ma continuò a sarchiare. Ripetetti il saluto, pensando che non avesse sentito. Silenzio. Tra me e me pensavo: mi conoscerà come missionario appena arrivato. Al terzo saluto la donna ritta con la zappa in mano e con nobile orgoglio mi rispose nella sua lingua: «Nangu ni makonde! Io sono makonde. Io non parlo la lingua di coloro che mi hanno colonizzato! Impara la nostra lingua!» continuò in uno stentato portoghese e riprese a sarchiare. Pensai: perbacco! Esige che io già parli la sua lingua!

1962

Scoraggiato e sconfortato ritornai a casa. Seduto sui gradini di casa mi aspettava un signore molto anziano, secco e rugoso come il tronco di un albero di ebano. Mi disse che si chiamava Pedru Maunde, un cristiano battezzato cinquant’anni prima dai missionari monfortani, quando lui ne aveva venti. Mi fece un gesto per dire di sedermi accanto a lui. Mi sedetti. Cominciò a parlare e a parlare ancora. Non capivo nulla. Chiamai un ragazzo che era là vicino per chiedergli di tradurmi quanto diceva Pedru. Ma Pedru capì e disse al ragazzo: «Non voglio che tu traduca. Dì al padre che mi deve soltanto ascoltare, così si abitua ai suoni della nostra bella lingua. Solo così la potrà parlare presto!».

Ancora un ultimo episodio. Avevo una buona macchina fotografica e camminavo tenendola appesa al collo. Tutto ciò che mi sembrava bello e curioso, lo fotografavo. Uomini e donne portavano stampato sul corpo dei bellissimi e artistici dinembo (tatuaggi).

Le donne, poi, adornavano il labbro superiore con il ndona (un piccolo cilindro di ebano dal diametro di due millimetri fino a circa due centimetri; quelli più grandi sono finemente lavorati con una concavità che termina con una specie di cuspide al centro, che può essere anch’essa di ebano oppure di alluminio).

Non era solo un semplice piercing, aveva anche un valore simbolico che io non conoscevo. Era una cosa mai vista in ventidue anni di pellegrinaggio spirituale e culturale in Mozambico. Quell'ornamento mi incuriosiva e volevo fissarlo sulla pellicola. Ma le donne erano restie, non accettavano di essere fotografate e, tanto meno, e con imperioso rifiuto, di toglierselo dal labbro davanti a me per vederlo da vicino.

Qualche giorno dopo venne in missione un gruppo di donne per la pulizia della chiesa. Si parlava e si scherzava. Ma io ritornai sulla storia del ndona. Vidi che le donne si scambiarono uno sguardo tra il complice e il comprensivo (certamente la mia curiosità, di bocca in bocca, aveva fatto il giro di tutto il villaggio!), quasi si dicessero: è come un bambino, non c’è cattiveria. Io feci il gesto di toccarlo.

La donna se lo sfilò, mi prese la mano e me lo posò. Poi disse: «Prendilo! Te lo dono!». Alla mia sorpresa e imbarazzo, le signore scoppiarono in un complice scroscio di una lunghissima risata. Mi sentii davvero come un bambino. E poi mi scoppiò dentro un sussulto di gratitudine!

Veramente un popolo strano quello makonde, che è famoso nel mondo per la produzione artistica che viene denominata genericamente “arte makonde”. La caratteristica di questo popolo è, infatti, uno spiccato senso estetico, presente non soltanto nelle opere d’arte ma anche nell’architettura delle case e nella disposizione delle abitazioni.

L’arte di scolpire il legno è stata tramandata nei secoli grazie alle cerimonie rituali dell’iniziazione, che richiedevano oggetti simbolici quali piccole statue, maschere e tamburi. Quest’arte si esprime nelle bellissime sculture in ebano, nei finissimi disegni stilizzati dei vasi in terracotta e degli utensili, tutti artisticamente decorati, e nelle maschere facciali e ad elmo necessarie nella danza rituale chiamata mapiko. Particolarmente, però, essa si esalta nelle sculture policrome, realizzate con l’assemblaggio di legni pregiati di vario colore come il sumauma-bianco, il legno-rosa e l’ebano.

O MISSIONARIO PADRE DANIEL MORTO IN UNA IMBOSCATA NEL 1964

Queste, insieme a tante altre, le prime sensazioni! Sentirmi accolto e introdotto nei valori, negli usi e costumi più intimi e arcani che raccontano la ricchezza di un popolo; sentirmi spinto a studiare la loro lingua quasi come condizione per essere ospitato e accolto hanno suscitato in me tanta gratitudine, mi hanno segnato dentro e mi diedero una grande boccata di ossigeno, un forte colpo d’ala alla speranza, una spinta a pensare e ad agire.

Ebbi bisogno di qualche mese per organizzare le sensazioni a cascata che si affollavano nella testa e nel cuore, per poter fare chiarezza e fare una scaletta delle priorità. Due mi sembrarono le cose da fare immediatamente: ristrutturare la casa e le altre strutture (e in questo campo i cristiani furono semplicemente eccellenti per la loro collaborazione) e tracciare un programma per dare un senso alla nostra presenza in Nangololo.

fra fra